ISSN 1272-6117R

Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial 41 - 2025.

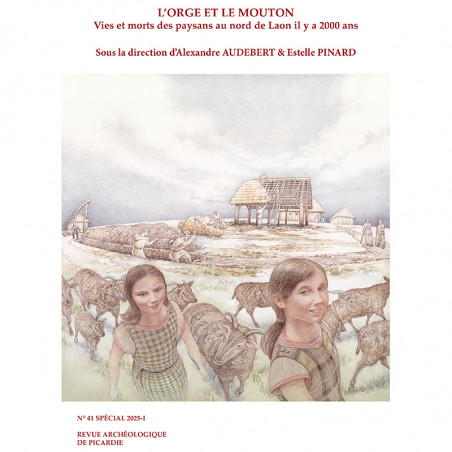

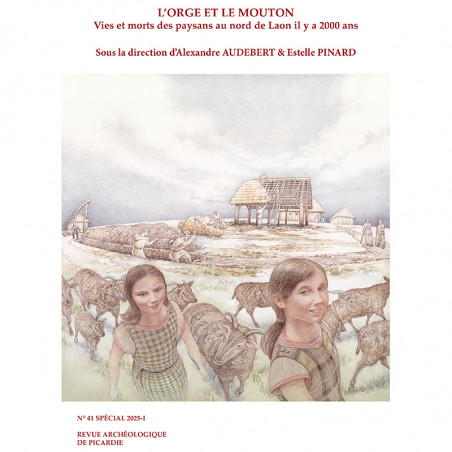

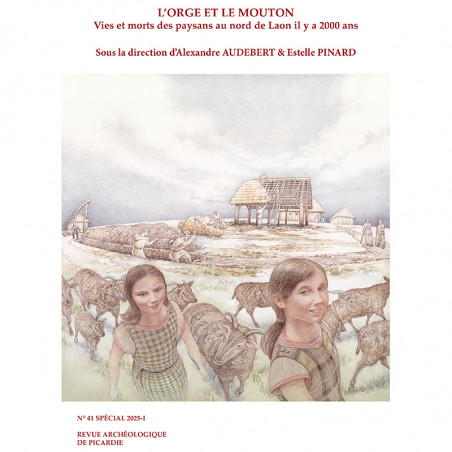

Ouvrage A4 de 344 pages, en quadrichromie sur papier couché 135 g, couverture cartonnée, pelliculée, dos rond cousu.

Nombreuses illustrations

Les volumes II et III sont consultables et téléchargeables sur le site de la Revue archéologique de Picardie : Cliquez ici pour accéder à la bibliothèque (à Audebert & Pinard 2025)

Résumé :

Sur les communes de Laon, Chambry et Barenton-Bugny (Aisne), les 150 hectares du Pôle d’activités du Griffon ont fait l’objet de diagnostics archéologiques par la Ville de Laon et le Département de l’Aisne entre 2006 et 2022, suivis de 5 fouilles préventives sur près de 13,5 hectares. Ces fouilles ont été menées par le Département de l’Aisne en partenariat avec l’Inrap. Elles ont porté d’une part sur 10 établissements à vocation agro-pastorale et artisanale (secteurs A-B’, C, D, G-G’, H-H’, K, L, M-M’-M’’, N et O) qui se développent principalement entre La Tène C1 à la fin du IIIe s./début du IVe s. ap. J.-C. D’autres part, les fouilles ont concerné 7 nécropoles (secteurs B, E, F, I, J, P et Q) de la fin de La Tène C1 à La Tène D2. Quatre secteurs supplémentaires (3 secteurs agraires R, T et U et une nécropole antique S) ont été détectés lors du diagnostic de 2022.

Les sites d’habitat permettent d’appréhender la formation anthropique de ce paysage de la plaine champenoise au nord de Laon, avec des créations, des phases d’occupation continue ou discontinue, des moments forts et des moments faibles, des abandons, le tout au sein de 15 horizons chronologiques, regroupés en huit séquences d’occupation, du Néolithique aux années 250/270 à 300/320. Après une unique trace de présence humaine au Néolithique (séquence 1), les premières occupations structurées sont ouvertes, modestes et isolées, au Hallstatt final/La Tène ancienne (séquence 2, secteur N), puis à La Tène C1 (séquence 3, secteur D). L’emprise des sociétés humaines sur le terroir s’accroît entre La Tène C2/D1 et La Tène D1b/D2a (séquence 4), où les secteurs C, L, M et A-B’-U sont associés au vaste établissement du secteur G-G’. Aux séquences 5 (de La Tène D2b à -5/-1) et 6 (de -5/-1 à 40/45), l’occupation du territoire se fait selon un maillage de fermes à la hiérarchie moins prononcée (secteurs A, G, H et M). La séquence 7 (de 65/70 à 120, voire 150 env.) est marquée par la création d’un nouvel enclos fossoyé (secteur M’’) et l’aménagement d’un site à vocation artisanale (secteur K). Durant la dernière séquence (séquence 8 ; de 250/270 à 300/320), les occupations s’inscrivent toujours dans le maillage du Ier s. mais après rétraction au sein d’emprises bien moindres.

Les 8 ensembles funéraires, quant à eux, totalisent 96 sépultures, allant de 3 tombes (secteurs B, J et Q) à 62 tombes (secteur F). Ils se développent principalement de la fin de La Tène C1 à La Tène D2b (7 nécropoles pour 92 tombes, dont 11 monumentales, accompagnées de 11 fosses à offrandes). Un seul groupe funéraire de 2 voire 4 tombes, ainsi qu’une tombe « isolée » (mais installée dans la nécropole gauloise P), ont été recensés pour l’Antiquité. Ces ensembles funéraires alimentent la problématique de la caractérisation des gestuelles funéraires du Second âge du Fer en Picardie (identification de la ou des chaînes opératoires, du choix de l’implantation de l’espace funéraire à la clôture de la fosse sépulcrale). Les mobiliers déposés auprès des défunts notamment permettent une approche de la ou des hiérarchisations et d’éventuels échanges à longue ou moyenne distance. Insérées dans le contexte du Griffon, ces nécropoles interrogent sur l’évolution du peuplement de La Tène C à La Tène D, mais aussi sur l’occupation de ce terroir et son exploitation.

En effet, le rapport apparaît complexe entre les habitats, qui couvrent un intervalle de près d’un millénaire, et les nécropoles, qui sont au contraire concentrées sur une période bien plus courte (moins de 200 ans, hormis les quelques tombes romaines). La mise en relation des groupes funéraires et des habitats contemporains correspondants est d’autant plus délicate que le nombre et la taille de ces établissements paraissent insuffisants pour alimenter un tel recrutement funéraire.